用户:我近期在与一位供应商签订了一项为期一年的商业合同,但是条款中有一条关于知识产权保护的规定。我想了解这方面的法律法规和最新修订内容,以及在中国可能需要满足的具体要求。

业务背景:该供应商提供的产品或服务属于哪一类知识产权类型(例如专利、商标、版权等)?如果涉及到原创性设计或技术发明,这些是否应受到相应的保护?

合同主体:合同中的知识产权所有者是谁?如果是第三方公司,那么权利如何转移和保护?如果是该供应商自身,则其独占使用权是否受到限制,比如不能复制、分发或者转让给其他方?

条款内容:这个知识产权保护条款的具体规定是什么?包括哪些行为被视为侵犯知识产权?例如,如果供应商擅自改变产品的外观、设计或者功能,是否会构成侵权?如果未经许可公开发布或销售商品,是否构成了对他人商业秘密的侵犯?

操作规则:这一条款如何实施?包括什么情况下会导致侵权认定?例如,当供应商试图在未经许可的情况下复制和出售特定商品时,法律会如何判定是侵权还是合法分销?此外,如果供应商未能履行合同义务导致对方遭受损失,赔偿金额如何确定?

法律适用:该条款适用于哪些国家或地区的法律法规?例如,如果供应商是在美国注册的公司,在中国的商业合同条款可能适用中国专利法或其他相关法律法规;如果供应商是在法国工作,那可能是法国知识产权法或其他地方的相关法规。此外,如果涉及跨境贸易,可能还需要考虑国际知识产权协议和相关双边条约的影响。

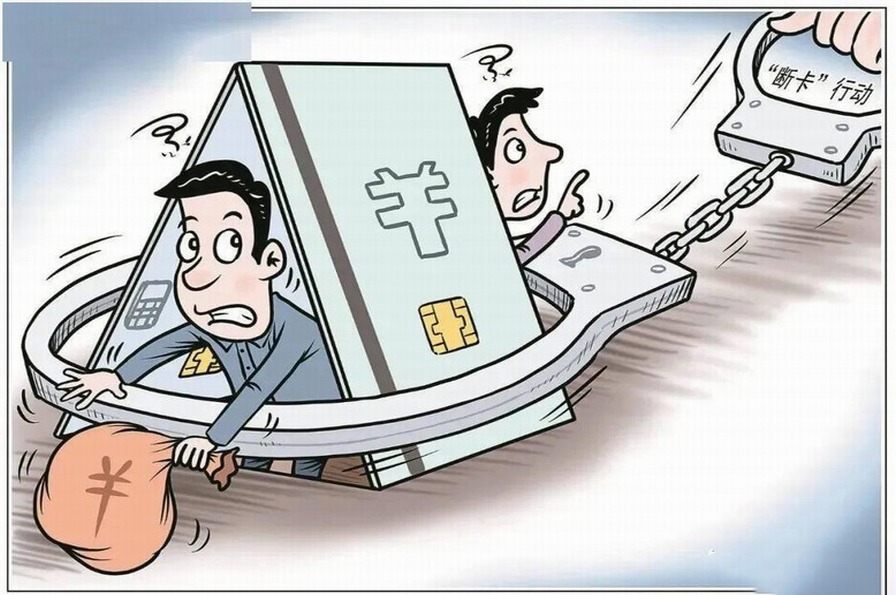

最新修订:近年来,中国针对知识产权保护的法律法规进行了多次修订和完善。比如,2019年,中国政府发布了《中华人民共和国知识产权法》修正案,进一步强化了对知识产权的保护力度,增设了一系列新的保护措施,如个人信息保护、反垄断法等方面。另外,根据最新的技术发展和社会需求,诸如区块链、人工智能等领域也出现了专门的知识产权法,以适应这些新兴领域的创新需求。

总结:在与供应商签订商业合同时,正确理解和适用知识产权保护条款至关重要。首先,明确合同双方的权利和义务,了解其涵盖的知识产权类型,以及各方对于知识产权保护的责任和义务。其次,了解相关法律法规的要求,确保条款符合我国现行知识产权法和其他相关法律文件的规定。第三,熟悉并遵守相关的操作规则和应对策略,如防止未经授权的产品复制品的生产、传播和销售,保护对方商业秘密免受侵犯。最后,关注行业动态和最新政策变化,及时调整自身的知识产权策略,以应对未来可能出现的法律风险和挑战。